|

|

|

| 研究報告会・イベントスケジュール |

|

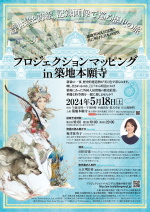

研究報告会 「築地あじさい祭り」 研究報告会 「築地あじさい祭り」 |

・日 時: 2024年 5月18日(土) 14:00~16:00

・場 所: 築地本願寺 第二伝道会館

・テーマ: 「シーボルトの江戸滞在と「伊能図」をめぐる事件」

・梶 輝行 氏 横浜薬科大学教授

講演聴講:無料 一般公開 予約不要 どなたでも聴講できます。

同日 築地本願寺でも外国人居留地にまつわるイベントが開催されます

・「プロジェクションマッピング in 築地本願寺」

江戸から明治にかけ築地にあった外国人居留地の歴史絵巻

投影予定時間 18:00~ 19:00~ 20:00~ 3回開催

・「小・中学生対照のワークショップ」

作曲家・山田耕筰の音楽に学ぶ(音)の発生する仕組み 17:00~18:00

|

|

2024年 築地居留地研究会・年間スケジュール 2024年 築地居留地研究会・年間スケジュール |

|

2024年の年間スケジュール表です。

(2024年3月15日更新) |

|

<クリックで拡大します> |

|

|

|

|

|

研究報告会 研究報告会 |

・日 時: 2024年 3月23日(土) 14:00~16:00

・場 所: カトリック築地教会 2階

東京都中央区明石町 5-26

・テーマ: 「東京のチェコスロヴァキア軍団兵士たち-1918年/大正7年」

・講 師: 長與 進 氏 早稲田大学名誉教授

|

|

|

■ 研究報告会 14:00~16:00

定刻となり薮純夫事務局長の司会で研究会をスタート。

1918年(大正7年)第1次世界大戦後のロシア、シベリアに日本政府が行った出兵宣言は、「チェコスロヴァキア軍救援」を大義名分として掲げていた。その関連で、同年9月と10月、ルースキー島(ウラジヴォストーク)のアメリカ軍赤十字病院に収容されていたチェコスロヴァキア軍の負傷兵の一部(約100名)が船と汽車で日本に移送されて東京・築地の聖路加国際病院で治療を施された。

今回の定例研究報告会は関連する歴史について研究されている早稲田大学名誉教授の長與 進先生に当時の日本の新聞記事及び当時ロシアで刊行されていた「チェコスロヴァキア日刊新聞」に掲載された記事等を突き合わせることで、この忘れられたエピソードを再現していただくことになった。

講演に先立って、いつもは本研究会の水野雅生理事長から挨拶と説明を行う事としているが、本日は欠席であり大島理事が水野理事長からのコメントを代読し配布の資料「改めて印刷を考える」を基に説明がなされた。

・ 講演内容

東京のチェコスロヴァキア軍団兵士たち―1918年/大正7年

本講演のキーワード―

第一次世界大戦/ロシア革命とロシア内戦/チェコスロヴァキア軍団とチェコスロヴァキア国家成立/シベリア出兵/大正期の日本社会

・ 構 成

Ⅰ はじめに―チェコスロヴァキア軍団の自己イメージと連合軍のイメージ

Ⅱ 東京のチェコスロヴァキア軍団兵士たち―関連年表

Ⅲ 入院していた兵士たちが出していた雑誌『アノ・ネ』

Ⅳ チェコ共和国外務省文書館で見つかった来日傷病兵のリスト

Ⅴ マリオン・フライシャーについての記事

Ⅵ まとめに代えて―今後の調査課題、写真が語る未解明の「謎」

<写真クリックで拡大します> <写真クリックで拡大します>

白赤の兵士 チェコスロヴァキア軍団の自己イメージと連合軍のイメージ 白赤の兵士 チェコスロヴァキア軍団の自己イメージと連合軍のイメージ

「ホウパチキ」第2号1919年8月

パイプをふかして、牛を撫でているのはイギリス兵、牛の背にもたれているのはフランス兵、カーボーイ・ハットで牛の乳を搾っているのはアメリカ兵、直接に乳を吸っているのは日本兵、馬草を積んでいる(あるいは下ろしている)のがチェコスロヴァキア兵(ただ一人、勤勉に働いていることを暗示?)

赤いウシは、おそらくロシアを象徴している パイプをふかして、牛を撫でているのはイギリス兵、牛の背にもたれているのはフランス兵、カーボーイ・ハットで牛の乳を搾っているのはアメリカ兵、直接に乳を吸っているのは日本兵、馬草を積んでいる(あるいは下ろしている)のがチェコスロヴァキア兵(ただ一人、勤勉に働いていることを暗示?)

赤いウシは、おそらくロシアを象徴している

「ホウパチキ」第3号1919年9月

当時のチェコスロヴァキア軍と連合軍のイメージ(風刺画)でチェコスロヴァキア軍と連合軍の関連がどのようなものであったかを示された。

関連年表については月日まで1918年から1919年にかけての出来事が詳細に記載されていた。これによりいつ何名のチェコスロヴァキア負傷兵が日本に移送されてきたのかが分かる。兵士達は聖路加国際病院(現在の聖路加国際大学)に収容され治療が施された。在日中のチェコスロヴァキア兵士が発行していた雑誌「アノ・ネ」や発行された他の記事等も紹介され、その手記内容からは当時の兵士達の生活や環境などがうかがえる貴重なものであった。驚くべきは移送されてきた負傷兵士達の氏名、所属連隊まで記載されていた。

その他、収容されていた兵士たちの聖路加国際病院での写真や、当時アメリカ軍赤十字シベリア救護団としてウラジヴォストークのルースキー島の病院で診療にあたっていた聖路加国際病院看護師等多くの写真(チェコスロヴァキア国民文書館保管)が紹介された。

長與氏の研究されているこの歴史については一般的に多くは知られてはいない。おそらく初めて「こういう歴史がチェコスロヴァキアと日本の間にあった」という事を聞いた参加者は大いに興味深く聴講されていたと思われた。

東京のアメリカ病院(聖路加国際病院)前のチェコスロヴァキア人 東京のアメリカ病院(聖路加国際病院)前のチェコスロヴァキア人

軍事歴史文書館(プラハ)から提供された写真の一枚。聖路加国際病院の広場(現在の聖路加ガーデン)での集合写真 軍事歴史文書館(プラハ)から提供された写真の一枚。聖路加国際病院の広場(現在の聖路加ガーデン)での集合写真

写真にペン書きされているのは、右上端に Amer. (アメリカ赤十字)、左上から Franta Halas (フランタ・ハラス)、 Fleishman (ミス・フライシマン)、Marion Doon(ミス・マリオン・ドーン:聖路加国際病院高等看護婦学校 副校長)、Dr. m. Frazier (フレイザー博士)、下段には ČS. invalide v Tokiu Japan (日本の東京のチェコスロヴァキア傷病兵) ※不明文字省略

1919年1月24日、東京、第3号、『アノ・ネ』 1919年1月24日、東京、第3号、『アノ・ネ』

在日チェコスロヴァキア人兵士の雑誌 子供たちへのエッセイや日本昔話の出来事が書かれている

アメリカ軍赤十字シベリア救護団として派遣された聖路加国際病院看護師の一人 宇高はる アメリカ軍赤十字シベリア救護団として派遣された聖路加国際病院看護師の一人 宇高はる

(チェコスロヴァキア国民文書館所蔵)

アメリカ軍赤十字シベリア救護団としてシベリア救済事業の総指揮R・B・トイスラー(聖路加創設者)医師と共に派遣された看護師たち アメリカ軍赤十字シベリア救護団としてシベリア救済事業の総指揮R・B・トイスラー(聖路加創設者)医師と共に派遣された看護師たち

前列左端に宇高はる (聖路加国際大学所蔵)

(講演会会場風景) (集合写真)

|

|

|

|

|

2024年度通常総会 / 研究報告会 2024年度通常総会 / 研究報告会 |

・日 時: 2024年 1月20日(土) 14:00~16:00

・場 所: カトリック築地教会 2階

東京都中央区明石町 5-26

・テーマ: 「精養軒150年史」

・講 師: 松本 健一郎 氏 (株)精養軒 総務課長

|

|

|

■ NPO法人築地居留地研究会通常総会 13:00~13:40

大島房太郎理事の司会により、総会出席者定数を満たし総会成立の旨が報告され開会が宣せられた。

議長に理事長の水野雅生氏を選任、以降第1号から第5号議案まで、間に鏑木純子監事による監査報告を挟み、全議案が審議され、賛成多数で承認され総会をつつがなく閉じた。 |

水野雅生理事長 |

総会議案 |

|

|

■ 研究報告会 14:00~16:00

精養軒(築地精養軒・上野精養軒)は今年(2024年)創業152年目を迎える。その歴史は波乱万丈のものであった。

明治維新まもなくの頃東京には本格的な西洋料理店もなく、外国からの要人の接待に不便していた。岩倉具視に仕えていた北村重威が岩倉の支援を受けて明治5年2月26日(旧暦)に皇居前の馬場先門にて精養軒を開業する事になる。ところが開業当日皇居和田倉門にあった旧会津藩中屋敷から出火し大火となり銀座、築地へと燃え広がり、開店したその日に精養軒を消失してしまう。

しかしその悲運にめげず北村はその2か月後の4月には木挽町5丁目に精養軒を移し仮営業を開始している。翌明治6年に築地采女町に移転し本格的な西洋料理店及びホテルとして築地精養軒を始動する事になる。

その後築地精養軒は多くの西洋料理史上の名料理人を輩出し、西洋料理、また西洋文化の指導も行うなど、東京に西洋文化を広めていった。また大正14年から昭和8年まで東京駅駅舎に併設された東京ステーションホテルの営業も請け負うなど多角経営化も図っている。

明治9年4月には上野公園の開園にあわせ、公園内に上野精養軒(支店)を開業。

5月には天皇皇后陛下来臨のもと開園式典が挙行され上野精養軒はレセプション会場となった。明治12年には米国のグラント将軍(のちの18代大統領)来日の際、アメリカ独立103周年記念夜会が上野精養軒で行われた。上野精養軒は年々政府関連のイベントが行わるようになっていき本店を凌ぐ盛況を続けた。

しかし、全て順調に行ったわけでなく、今日までいくつかの大きな試練に直面している。

一つは大正12年の関東大震災で築地精養軒が全焼し閉鎖し上野精養軒に本店を移すことになる。またその後は第二次世界大戦があり、最近においてはコロナでの極端な営業不振など、一連の試練を乗り越えて今日の精養軒がある。152年の歴史の重さを感じる。

この度は、精養軒総務部松本健一郎氏に当研究会にお越し頂き「精養軒150年史」について110枚ものスライドを用いて講演して頂きました。

改めて我が国における西洋料理店の老舗として、また西洋式ホテルとして精養軒が果たした役割とその功績の大きさを再認識させられる講演であった。 |

| 大島 房太郎 記 |

| <写真クリックで拡大します> |

講演風景 |

精養軒150年史 |

築地精養軒 |

上野精養軒 |

精養軒の由来 |

会場 |

集合写真 |

|

|

精養軒の詳細「精養軒150年史」と「日本最古の洋食店“精養軒”の舞台裏」(ビデオ)は

下のバナーから見る事ができます。 ご覧になってください。

|

|

|

|

|

研究報告会 研究報告会 |

・日 時: 2023年 11月25日(土) 14:00~16:00

・場 所: カトリック築地教会 2階

東京都中央区明石町 5-26

・Part 1: 「よみがえる明治の西洋レシピ」~築地居留地の今昔物語~

講師: 東出 りさ 氏 東京大学大学院 情報学環教育部

・Part 2: 「築地居留地の料理人から洋食へ」

講 師: 長谷川 和子 氏 日東珈琲(株)役員

|

|

|

定刻となり薮純夫事務局長の司会で研究会をスタート。

今回の研究報告会は、築地居留地にまつわる料理についてお二方の女性にご講演をいただいた。お二方共に過去(2017年9月30日)に当研究会でご講演いただいた村上 隆氏の編著書「築地居留地の料理人」の中に書かれた当時の多くのレシピから幾つかの料理を再現されたという経験があり本日の講演をお願いすることになった。

講演に先立って本研究会水野雅生理事長から挨拶と説明があった。

Part1:東出 りさ氏 講演

講演に先立って放映されたVTR

「築地居留地の料理人」なる書籍は明治前期に基督教に入信し宣教師館に料理人として勤務していた野村高治という人物が築地居留地で作られていたと思われる西洋料理のレシピ126点を手帳に書き残していた。

その手帳を野村高治の孫、村上百合子氏が解読し、元新記者で曽孫である村上 隆氏が纏められたものであるとの事。

東出氏が再現された料理

・マヨネーズソース

・サラダ

・人参スープ

・ケジャリー(ほぐした魚の身、炊いた米、パセリ、ゆで卵、カレー粉、バターorクリーム

などを加えた料理)

・小海老とカレー

・アップルスノウ(リンゴ、卵白、砂糖、水を材料とするクラシックデザート様の料理)

・パンケークス

以上の再現料理をレシピに忠実に作られている場面がDVD動画により放映された。

(※ 右バナーから動画をご覧頂けます)

再現したレシピの特徴として

・調味料や材料が少なくシンプルな味付け、シンプルであるが

美味しい。いかに今の私達が贅沢なのか気付く。

・西洋家庭料理。ホテルやレストランで提供される高級料理ではない。

126点のレシピはおもてなしが出来る家庭料理。食卓は交歓の場。レシピ一つ一つに物語やエピソードがある。おいしい物は人と人を結びます。(東出氏資料より)

以上の感想を述べられている

Part2:長谷川 和子氏 講演

長谷川氏配布の講演目次

・日本の肉食

・外交手段としてのフランス料理をベースとしたイギリス料理風料理

・パトロンによる仕出し料理

・大正から昭和にかけての洋食の台頭

・~三大洋食 トンカツ コロッケ カレー~

・洋食は日本料理

長谷川和子氏も娘さんの協力により「築地居留地の料理人」の書籍にあるレシピを基に当時の料理を再現されており、その料理は当研究会作成の「開市150年記念 築地居留地」DVDに動画が収められている。

ご講演は上記の目次にそって進められたが、ともかくその精力的とも思われる講演のされ方に驚いた。約30分間手元の原稿から目をそらさずお話を続けられたのである。誠に失礼ながらご高齢にもかかわらずそのパワーには脱帽せざるを得ないものであった。(参加者

55名)

|

| 薮 純夫 記 |

| <写真クリックで拡大します> |

蘇る明治の西洋レシピVTR

文中のバナーで再生します |

煉瓦亭にて

4代目木田浩一郎氏と |

煉瓦亭元祖オムライス |

煉瓦亭元祖カツレツ |

会場風景 |

質疑をされる参加者 |

集合写真 |

|

|

|

|

|

|

中央区まるごとミュージアム 中央区まるごとミュージアム |

・日 時: 2023年 11月5日(日)

講 演: 14:00 ~ 15:00 講 演: 14:00 ~ 15:00

街歩き: 15:00 ~ 16:30

・場 所: 築地カトリック教会 2階ホール

・テーマ:「歴史散歩、かつて中央区にあった外国人の街のお話と散歩」

・講 師: 中島 耕二

本研究会理事、元明治学院大学客員教授、東北大学博士(文学)

|

|

|

冒頭、NPO法人築地居留地研究会、水野 雅生理事長の挨拶がなされた。

引き続き中島 耕二氏によりパワーポイントを使って築地居留地の特色について、当時どのような建物が有ったか、どのような職種の人が居たか、そしてどのような文化が日本に影響を与えたか等興味深い講演がなされた。

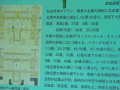

本日資料として配布された築地居留地鳥瞰図(ガーディナー作 立教学院蔵)と築地居留地の区画・番地を示す図は建物のイメージとその建物がどの番地にあったか説明内容を確認できる貴重な資料であった。

(※以下中島耕二氏のスライドより引用)

〇 築地居留地にあったミッションスクール

・新栄女学校(女子学院)

・東京一致神学校・築地大学校・東京一致英和学校(明治学院)

・海岸女学校(青山女学院・青山学院)

・立教女学校(立教女学院)

・立教学校(立教学院)

・築地童貞学校・女子語学校・高等和仏女学校(雙葉学園)

・暁星学校(暁星学園)

・東京中学院(関東学院)

・女子聖学院(女子聖学院)

〇 ミッションスクール以外の学校

・慶応義塾(慶應義塾)

・工手学校(工学院)

〇 築地居留地にあった教会

・東京ユニオンチャーチ

・東京基督公会(新栄教会)

・東京第一長老教会(芝教会・巣鴨教会)

・築地美以教会(銀座教会)

・築地聖ヨゼフ天主堂(カトリック築地教会)※本日の会場

・聖パウロ教会

・築地福音教会(和泉教会)

・聖三一聖堂(東京聖三一教会)

・サンモール修道院(雙葉学園内)

〇 築地居留地と日本の近代化

・電信 電話創業 横浜居留地と築地居留地間

・外国人専用ホテル 築地外国人ホテル館

・西洋料理 精養軒

・パン創業 チャリ舎のフランスパンとサイダー

・活字(築地明朝体) ・印刷 ・造船所

・キリスト教会 日本最初の日本人クリスマス祝会

・ミッションスクール(初等から高等教育 女子教育)

・讃美歌と西洋音楽

・病院 築地ホスピタル 聖路加国際病院

・新聞 『日新真事誌』ブラック

・指紋研究 フォールズ博士

・訓盲院 点字、盲学校

参加者は100年以上前に築地にあった外国人文化とそれがその後の日本に対して与えた影響について興味深く聴講されていた。

講演終了後カトリック築地教会聖堂前で記念写真撮影の後、中島耕二理事班と村上伊作理事班の2班に分かれ「歴史散歩」が行われた。

歴史散歩については途中で参加者から活発な質疑や意見が有ったようで、終了予定時刻を30分以上超過して予定のコースを巡ることが出来た。

終了後中島理事から「参加者から、いろいろ知らないことばかりで、旧築地居留地に興味が湧いたとの声をたくさん聞きました。また、このような講演は次回何時あるのかなど、嬉しい質問もありました。築地外国人ホテル館の再建を期待する参加者が多かったのも印象的でした。」という報告が有り参加者の関心度は非常に高かったと感じられた。

参加者:39名(申込者:49名)

|

| 薮 純夫 記 |

| <写真クリックで拡大します> |

講師 中島耕二氏 |

講演風景1 |

講演風景2 |

集合写真 |

会場入り口掲示 |

街歩き 村上理事 |

街歩き 中島理事 |

|

|

|

|

|

|

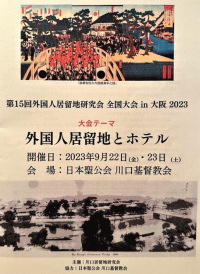

第15回外国人居留地研究会2023年全国大会・大阪大会 第15回外国人居留地研究会2023年全国大会・大阪大会 |

・日 時: 2023年 9月22日(金)・23日(土)

一日目 9月22日 基調講演 各居留地研究会発表 親睦会

二日目 9月23日 見学会「中之島~川口居留地クルーズ」

・場 所: 日本聖公会 川口基督教会

・主 催: 川口居留地研究会

・テーマ:「外国人居留地とホテル」

|

|

|

第15回外国人居留地研究会全国大会in大阪は、9月22日(金)と23日(土)の二日間にわたり

川口基督教会にて開催された。

現地(対面)参加とオンライン参加のハイブリッド形式での開催。

総勢70名の参加(築地居留地研究会からは12名の参加)。

一日目・9月22日(金)

12:30~12:40 開会の挨拶: 堀田暁生(川口居留地研究会会長) 12:30~12:40 開会の挨拶: 堀田暁生(川口居留地研究会会長)

12:40~13:20 基調講演: 堀田暁生「川口居留地と自由亭ホテル」

13:20~13:50 スペシャル対談 自由亭ホテルの研究と『朝星夜星』朝井まかてX堀田暁生/

コーディネーター高田宏

川口居留地研究会堀田暁生会長による開会の挨拶に引き続き、堀田氏により川口居留地のレストラン及びホテル「自由亭」の研究発表・基調講演がなされた。そしてその洋食店「自由亭」を開業した草野丈吉とその家族を描いた小説「朝星夜星」の作者・朝井まかてさんをスペシャルゲストに迎えてのトーク・対談が行われた。

13:50~14:00 川口基督教会の紹介: 柳時京(川口基督教会司祭)

14:00~14:30 礼拝堂自由見学(休憩時間を兼ねる)

各居留地研究会の発表に先立ち、今回の全国大会の会場となった川口基督教会の柳時京司祭より川口教会の歴史また教会内の案内がなされた。

川口基督教教会の歴史は、1869年に米国聖公会宣教師C.M.ウイリアムズ主教が長崎から川口にやってきて翌年の1870年に英語講習所を開校し英語礼拝を開始する事に遡る。

ウイリアムズ司教はその後築地にやってきて現・立教学院・立教女学院を創立。

日本におけるキリスト教の歴史の流れを再認識させられる。

聖堂にはめ込まれた花や幾何学模様のステンドグラスが美しい。

14:30~17:15 各居留地研究会研究発表(報告時間各30分)

・函館 倉田有佳 函館の大町築島の居留地に建てられた「ロシアホテル」

・新潟 青柳正俊 「ホテル」を育てた新潟の人たち

・神戸 谷口義子 神戸居留地のホテル史

・長崎 齋藤義朗 先進歯科診療所が置かれた長崎居留地のホテル

・築地 松波秀子 築地居留地と築地ホテル館

**横浜 斎藤多喜夫 ご事情により欠席(開港・開始場を結ぶホテル人たち)

1858年の五カ国条約以後、開港地や開市地にホテルが作られていきます。

それぞれ特色を持つ各居留地に作られたホテルが、どのようなものであったか、欧米人にどのように映ったのか、また日本人がどのように捉えたのか、またそれらがその後日本文化にどのような影響を与えていったのか、等について発表がなされた。

17:30~17:40 閉会の挨拶

2024年度第16回外国人居留地研究会全国大会は函館で開催される事になった旨発表。

テーマおよび日程は追って連絡。

18:00~20:00 懇親会

「北京料理 徐園」にて総勢34名の参加者で各研究会間での親睦を深める。 |

| <写真クリックで拡大します> |

開会の挨拶 堀田暁美

川口居留地研究会会長 |

基調講演 |

特別対談 |

柳時京

川口基督教会司祭 |

川口基督教会

|

川口基督教会聖堂 |

ステンドグラス |

倉田有佳

はこだて外国人居留地研究会 |

青柳正俊

新潟居留地研究会 |

谷口義子

神戸外国人居留地研究会 |

齋藤義朗

長崎居留地研究会 |

松波秀子

築地居留地研究会 |

懇親会 北京料理 徐園 |

懇親会 |

懇親会 |

懇親会

|

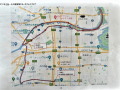

二日目・9月23日(土)

10:15~11:45 見学会「中之島~川口居留地クルーズ」

中之島西桟橋→ 土佐堀川→ 堂島川→ 木津川→ 道頓堀川

川口基督教会を木津川から見たり、また道頓堀川水門で高さの調整を見学するなど90分の

船旅を堪能。

12:00~13:30 昼食

下船後、道頓堀の「はり重グリル」で築地居留地研究会一行昼食。

食事後現地・自由解散

|

クルーズ・ルートマップ |

クルーズ記念写真 |

|

|

|

|

|

|

|

研究報告会 研究報告会 |

・日 時: 2023年 9月9日(土) 14:00~16:00

・場 所: カトリック築地教会 2階

東京都中央区明石町 5-26

・テーマ: 「築地居留地と築地ホテル館」

・講 師: 松波 秀子(まつなみ ひでこ)

|

日本建築学会々員。NPO法人歴史建築保存再生研究所 理事。研究分野:近代建築史、歴史的建造物保存修復。愛知県出身。名古屋大学工学部建築学科卒業。同大学院修士課程修了。博物館明治村建築学芸員を経て、清水建設技術研究所に転じ、歴史的建造物の史的調査及び保存復元プロジェクトに従事する傍ら、ガーディナーをはじめとする日本聖公会の建築史的研究等、多くの論文を発表。「田辺淳吉と明治から大正の清水組設計組織の研究」にて、東京大学より博士号を取得。

著作:『日本近代建築家列伝』(鹿島出版会,2017)/『写真集成 近代日本の建築「清水組工事年鑑」全7巻』(監修,解説,ゆまに書房,2011)/『写真集成 近代日本の建築「清水組明治建築写真集」「清水組住宅建築図集」他』(監修,ゆまに書房,2017)/『写真集成 近代日本の建築「清水組彩色設計図集」全4巻』(監修,解説,ゆまに書房,2020)

|

|

|

|

定刻となり薮純夫事務局長の司会で研究会をスタート。

今回の研究報告会は、日本で初めての本格的洋風ホテルである「築地ホテル館」をテーマに図面・錦絵などを提示しながら分かりやすく、また詳細に元清水建設技術研究所上席研究員の松波 秀子氏に講演していただくことになった。

講演に先立って本研究会水野雅生理事長から挨拶と説明があった。

|

| <写真クリックで拡大します> |

水野 雅生 理事長の挨拶 |

松波 秀子 氏 |

|

|

今回の定例研究報告会は、約150年前に築地居留地に存在した日本で初めての本格的洋風ホテルである築地ホテル館について松波秀子氏にご講演いただいた。

ご自身は元清水建設技術研究所の上級研究員であり歴史的建造物の研究に非常に明るい方である。配布されたレジュメも詳細に築地ホテル館のことが示されており、当日スクリーンに映写された資料も非常に貴重なものばかりであった。設計は米国人のブリジェンス、建築は二代目清水喜助であるが、正式な図面は残っていないものの錦絵は100を超える数であるという。

当時このホテルの存在が国内でいかにセンセーショナルであったかがうかがえる。そしてこのホテルの狙いは今でいう「インバウンドプロジェクト」であったという説明もホテルの内装外装、全体デザイン及び位置的な条件などから納得できるものであった。

建築後のマネージメントは日本人により実行されていたが、経営的には非常に厳しい状況であったと記録されている。わずか4年で焼失してしまったホテルであるが、このような先進的ホテルが築地居留地にあったという事はしっかり記憶に残し後世に伝えていくべきであると感じた。

講演後の質疑応答で「築地ホテル館は実際にどこに在ったのか」という質問が有り「現在の波除神社から晴海通りにかけてのあたりだろう」という返答となった。

今回は9月とはいえ記録的な猛暑が続く中であったが65名と多くのご参加をいただいた。

|

東京築地ホテル館之図

清水建設所蔵 |

講演会築地ホテル館

スクリーン映写資料 |

講演会風景 |

講演会風景 |

集合写真 |

|

|

|

|

|

|

研究報告会 研究報告会 |

・日 時: 2023年 7月22日(土) 14:00~16:00

・場 所: カトリック築地教会 2階

東京都中央区明石町 5-26

・テーマ: 「詩人山村暮鳥と築地居留地」

・講 師: 中村 不二夫 (なかむら ふじお)

1950年横浜市生まれ。神奈川大学卒業。

詩集に『Mets』(日本詩人クラブ新人賞)

『コラール』(「地球賞」)など.評論集に『山村暮鳥論』『辻井喬論』

『廃墟の詩学』(秋谷豊詩鴗賞)など。

現在月刊詩誌「詩と思想」編集委員.―般社団法人日本時人クラブ会長を経て、

現在顧間。日本文藝家協会,暮鳥会、中島敦の会各会員。日本聖公会三光教会信徒

|

|

|

定刻となり薮純夫事務局長の司会で研究会をスタート。

今回の研究報告会は、明治・大正期の日本の詩人、児童文学者である。山村暮鳥をテーマに築地居留地との関連を含め分かりやすく、楽しめる構成で、中村不二夫氏に講演していただくことになった。

講演に先立って本研究会水野雅生理事長から挨拶と説明があった。

|

| <写真クリックで拡大します> |

水野 雅生 理事長の挨拶 |

山村暮鳥 |

中村 不二夫 氏 |

|

今回の定例研究報告会は、ご自身も多くの詩集を執筆されており、暮鳥に関しての論評集なども執筆・研究されている中村不二夫氏にお話しいただいた。冒頭、23分の山村暮鳥の一生をまとめたビデオ(和田義明氏編集)が放映された。これによりまず参加者は山村暮鳥がどのような生涯を送ったのかを理解できたように思われた。

中村氏が持参・配布頂いた資料は多種・大量に及びとても時間内に読破できるものではなかった。中村氏は資料の一部をご説明頂き、残りは家に帰ってじっくりお読みくださいと言われていた。

山村 暮鳥(やまむらぼちょう1884年(明治17年)1月10日 ~ 1924年(大正13年)12月8日)は、明治・大正期の日本の詩人、児童文学者である。本名、土田八九十(つちだ はくじゅう)、旧姓は志村。

複雑で貧しい家庭環境に育ち、1899年に堤ヶ岡尋常小学校(現在の高崎市立堤ヶ岡小学校)の代用教員となる。働きながら前橋の聖マッテア教会の英語夜学校に通う。

1903年、東京府築地の聖三一神学校に入学。聖三一大聖堂は現在の聖路加国際病院西側入り口付近にあり、神学校はその向かい側にあった。山村暮鳥と築地居留地の関係はこの時始まった。

神学校での6年間同じ時期を過ごした須貝止(すがいとどむ)は親友でありライバルでもあった。本日の資料にも須貝止が暮鳥について書いたものが配布されている。

須貝止は成功者であり1912年立教大学教授から1939年聖公会神学院校長、1941年には東京教区主教となり1946年には聖路加国際病院の第7代理事長に就任している。

一方暮鳥は聖三一神学校在学中より詩や短歌の創作をはじめ、前田林外らの雑誌「白百合」に木暮流星の筆名で短歌を発表。卒業後はキリスト教日本聖公会の伝道師として秋田、仙台、水戸などで布教活動に携わる。

1909年、人見東明から「静かな山村の夕暮れの空に飛んでいく鳥」という意味をこめて「山村暮鳥」の筆名をもらう。

1913年7月、萩原朔太郎、室生犀星と、詩、宗教、音楽の研究を目的とする「にんぎょ詩社」を設立。

1914年3月、同社の機関誌「卓上噴水」創刊。

1913年12月、教会の信者や知人達を中心に「新詩研究会」を結成。機関誌「風景」には萩原朔太郎、室生犀星の他、三木露風らが参加。1919年、結核のため伝道師を休職。

1924年12月8日、肺結核に悪性腸結核を併発し、茨城県東茨城郡大洗町の借家「鬼坊裏別荘」で死去、40歳であった。(一部Wikipediaから転載)

研究報告会は中村氏の説明で分かりやすく、時折柔らかい話も交えて進めていただいた。

当日の天候は猛暑であり参加者は少ないだろうという予測もあったが定員50名に迫るご参加を頂いた。

|

中村氏配布の大量資料 |

講演会風景 |

講演会風景 |

集合写真 |

|

|

|

|

|

|

研究報告会 「築地あじさい祭り」 研究報告会 「築地あじさい祭り」 |

・日 時: 2023年 5月13日(土) 14:00~16:00

・場 所: カトリック築地教会 2階

東京都中央区明石町 5-26

・テーマ: 「シーボルト来航200年記念 ~シーボルトと絆を深めた人々~」

・講 師: 石山 禎一 (いしやま よしかず)

東海大学元非常勤講師

日本シーボルト協会幹事 法政大学文学部史学会評議員

|

|

|

定刻となり薮純夫事務局長の司会で研究会をスタート。

今回の研究報告会・あじさい祭りは、今年がシーボルト来航200年の記念に当たることもあり、シーボルト研究に関しては「第一人者」と言われる石山 禎一氏に最新研究から判るシーボルトと絆の深い人々に関するご講演を頂くことになった。

講演に先立って本研究会水野雅生理事長から挨拶と説明があった。

シーボルト子孫の関口忠相氏と、シーボルト父子伝演劇でハインリッヒ役を演じた女優の鳳恵弥さんの紹介があった。

|

| <写真クリックで拡大します> |

水野 雅生 理事長の挨拶 |

関口 忠相 氏 |

鳳 恵弥 さん |

|

今回の定例研究報告会は、シーボルト来航200年記念という事もあり、シーボルト研究に最も詳しい石山禎一氏に講演をお願いした。

石山氏は1796年から1866年まで2回の来日を含め、驚愕に値する300通を超える書簡の翻訳から様々な情報について研究をされている。その他ブランデンシュタイン家所蔵の書簡、報告書類、草稿類、日記にまでに調査の幅は広がりシーボルトがいかに多くの人々とかかわりを持ち、いかに膨大な情報を収集してきたかを教えていただいた。

シーボルトの一行が長崎から江戸幕府まで大名行列のような旅をしたことや、ライデン国立植物標本館所蔵のアジサイの標本のメモにある「sonogi そのぎ」の記載、シーボルトが伝えたアジサイの名は「お滝さん」⇒「オタクサ」であるという認識に「そのぎ」という名が加わった。

その他一般的な認識とされている歴史上の事柄が多くの書簡からその実際はこういう事であった、という石山氏の研究は本当に興味深い内容であった。

質疑応答も活発に行われ、シーボルトの娘「イネ」が築地で開設した産院の場所はどこか?等かなり踏み込んだ質問が印象深く感じられた。

当日は雨天であり参加者は少ないだろうという予測もあったが定員50名の所60名を超えるご参加を頂いた。

|

石山 禎一 氏 |

石山 禎一 氏 |

講演会風景 |

石山 禎一 氏 |

講演会風景 |

集合写真 |

集合写真 |

|

|

|

|

|

|

|

研究報告会 研究報告会 |

・日 時: 2023年 3月25日(土) 14:00~16:00 ・日 時: 2023年 3月25日(土) 14:00~16:00

・場 所: カトリック築地教会 2階

東京都中央区明石町 5-26

・テーマ: 「築地外国人居留地と食の西洋化」

・講 師: 仲光 克顕

中央区立郷土資料館総括文化財調査指導員

|

|

|

定刻となり薮純夫事務局長の司会で研究会をスタート。

今回の研究報告会は、中央区郷土資料館総括文化財調査指導員であり、数々の発掘調査を手がけられている仲光克顕氏に築地外国人居留地を含む多くの発掘調査から分かる当時の食生活の西洋化についてご講演をいただくことになった。

講演に先立って本研究会水野雅生理事長から挨拶と説明があった。

|

| <写真クリックで拡大します> |

水野雅生 理事長の挨拶 |

仲光 克顕 氏 |

|

|

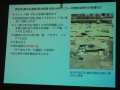

今回の定例研究報告会は、今まで建物、人物、文書等を対象とする報告が多かった中、旧築地居留地の発掘調査の結果から、当時の建物の推定、出土した食器、瓶、生活用具、獣骨、貝殻等からその時代の文化及び住人の日々の生活までを調べていくという考古学の視点からの報告で、大いに興味が持たれた。発掘する場所により出土品に特徴があり、築地居留地跡からは食に関する外国人の西洋衛生観念が見られたという。

都市部の発掘調査に関しては、当該地区の再開発などタイミングの問題もあり、既存建物の解体後の更地になる時を見計らって実施する必要があり制約が多い。また明治以降の遺跡調査は法律上難しかったなど、異なる制約もある。

旧築地居留地の発掘調査も区立明石小学校および周辺地区の建て替え時に実施することが出来たレアケースであり、居留地全体の発掘調査が出来た訳ではない。

ともあれ、仲光講師から深い内容を分かり易く説明して戴き、我々が生活している地面の下に歴史を紐解くヒントが眠っているという新たな知識を与えられたことは感謝であった。

また築地居留地時代の食生活に関し、過去に報告のあった「築地居留地の料理人」というテーマからそのレシピを読み解き実際の料理を再現された、本研究会長谷川理事夫人の長谷川和子さんの話、またそのレシピを基に料理の再現をドキュメンタリーとして製作した東京大学大学院東出りささんの紹介も行われた。

他に日本近代史の新刊紹介が教文館 倉澤智子さんからあった。

今回の報告会には興味深いテーマということでご参加いただいた、中央区長の山本泰人氏からご挨拶をいただいた。

参加者は定員50名の所、雨模様にもかかわらず65名と盛況で、質疑応答も活発に行われ参加者の興味が非常に高かったものと思われた。

|

講演会風景 |

講演会風景 |

講演会風景 |

講演会風景 |

|

|

|

|

| 仲光氏スライドの一部 |

仲光氏スライドの一部 |

築地居留地の料理人レシピを基に料理を再現

された長谷川和子 理事夫人 |

|

|

|

|

ドキュメンタリーを作成した「築地居留地の料理人」

研究会 東京大学大学院 東出りささん

YouTube再生は <こちらから>

|

日本近代史の新刊紹介をする

教文館 倉澤智子さん |

講演会に参加頂いた

中央区長 山本泰人氏 |

集合写真 |

集合写真 |

|

|

|

|

|

|

|

研究報告会 研究報告会 |

・日 時: 2023年 1月28日(土) 14:00~16:00 ・日 時: 2023年 1月28日(土) 14:00~16:00

・場 所: カトリック築地教会 2階

東京都中央区明石町 5-26

・テーマ: 「草創期の立教女学校」

・講 師: 伊藤 泰子

本研究会理事 元立教女学院資料室委員

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|